Noon in the Neighbourhood of Moscow, 1869, oil on canvas

The Tretyakov Gallery, Moscow Russia

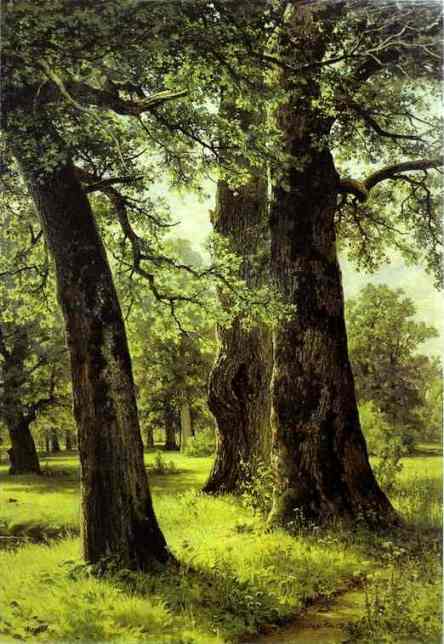

Oaks, 1887, oil on canvas

The Russian Museum, St. Petersburg, Russia

The Holy Spring Near Yelabuga, 1886, oil on canvas

The Museum of Russian Art, Keiev Ukraine

Grove by Pond, Preobrazhenskoye. 1896, oil on canvas

The Russian Museum, St. Pertersburg, Russia

The Rey Field, 1878, oil on canvas, 142 x 93 cm

The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Rain in the Oak Grove, 1891, oil on canvas, 124 x 203 cm

The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Morning in the Fine Tree Forest, 1889, oil on canvas, 139 x 213 cm

The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Mast - Tree Grove, 1898,oil on canvas, 165 x 252 cm

The State Russian Museum

The Forest Horizons, 1884, oil on canvas, 112.8 x 164 cm

The State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia

Winter, 1890, oil on canvas, 126 x 204 cm

The State Russian Museum

Ivan Shishkin (1832~1898)

러시아의 울창한 시베리아 삼림 지대, 끝없이 펼쳐지는 척박한 평원, 인간의 손이 미치지 않은 자연 그대로의 야성이 살아 있는 원시림 등 러시아 국토의 광막함을 사실적 묘사와, 슬라브 특유의 섬세한 필치로 묘사한 '이반 쉬스킨'의 풍경화는 현대문명의 숨가픈 메카니즘 속에서 잊었던 인간 본연의 야성을 일깨우기에 충분하다. 인간의 문명이 태동하기 전에는 분명 시베리아의 원시림처럼 순치되지 않은 야성의 자연이었을 것이다. 지금 우리가 사는 지구촌은 인간의 물질 문명이 지구의 구석 구석을 미치지 않은 곳이 없어서인지 자연 그대로의 야성이 살아있는 곳이 많지는 않지만, 유일하게 보존되고 남아 있는 지구 최후의 야성의 땅은 역시 시베리아 원시림일 것이다. 회색빛 콘크리트에 익숙한 우리의 정서에 쉬스킨의 그림은 한줄기 빛처럼 자연 그대로의 모습으로 우리에게 다가온다.

이반 쉬스킨'의 작품에 등장하는 시베리아 원시림에 대해서 조금 구체적으로 덧붙이자면, 시베리아는 동서의 길이가 7000km, 남부는 3500km로 한반도면적의 30배나 되는 광대한 땅이다. 보통 우랄 산맥 동쪽 사면부터 태평양 사면의 '극동부'를 제외한 땅을 시베리아라 일컫는데, 시베리아 삼림은 지구 전체의 5분의 1 가까운 규모이며,특히 온-한대림만 따진다면 절반에 가까운 규모라고 한다.

그러나 무분별한 삼림의 남채는 지구의 이상기후의 원인과, 소중한 산소탱크의 파괴라는 차원에서 (아마존강 유역만이 아닌 시베리아의 삼림 역시 지구의 중요한 산소탱크이다.)보존되어야 마땅하나, 최근 중국의 경제 성장으로 말마암아 중국의 폭발적인 목재의 수요량을 시베리아 지역에서 충당한다 하니 심각한 문제가 아닐 수 없다. 중국 자국의 황사나 내몽고 지역의 사막화 역시 무분별한 삼림의 남채가 원인인데, 이들 중국은 자국의 삼림 파괴에서 벗어나 이제는 시베리아 삼림의 파괴까지 연계되어 있어서 착찹함을 금할 수 없다. 경제의 발전과 자연파괴의 등식은 아무리 동류항이라 하지만, 경제발전과 자연파괴의 딜레마를 극복할 수 있는 대안이 없는 현실이 안타까울 뿐이다.

어쨋든, 러시아의 광대한 자연 환경을 그의 작품의 소재로 하는 '이반 쉬스킨'은 러시아에서는 가장 존경받는 풍경화가이다. 그의 작품 속에 등장하는 시베리아의 울창한 삼림 지대가 야성성을 느끼게하며, 자연의 웅장한 경이를 체험케 한다. 빛의 오묘한 산광, 음지와 양지, 반사광과 하이 라이트존 등 그의 작품에는 모든 명암 테크닉, 원근의 테크닉이 산재해 있다. 풍경화의 일반적인 경향일 수는 있으나, 단순한 일차원의 평면 위에 자연의 광막한 경이를 그리고 기록하는 회화의 기본은 역시 명암과 원근이란 사실을 일깨우게 한다. 자연의 경이를 본인의 회화의 기조로하는 쉬스킨류의 사실주의 풍경화는 자칫 사회주의에서 한때 성행했던 틀에 박힌 사회주의 리얼리즘으로 볼 수 있으나, 쉬스킨의 풍경화는 분명 다른 느낌이다. 쉬스킨의 숨소리와 그의 속삭임이 깊은 숲에서 들려오는 듯 하다. 인간이 추구하는 진정한 가치는 편리성을 도모하는 문명도 아니요, 고매한 로고스적 철학도 아닌 자연 그대로의 야성성이 진정한 가치라고 그는 말하고 있는 것이다.

앞으로 이런 원시의 풍경을 국내에서 원화로 감상할 수 있는 기회가 오기를 손꼽아 고대해 본다.